身近なところに潜む数学……放物線(後編)

- kibou7kateikyoushi

- 2025年3月28日

- 読了時間: 3分

更新日:2025年12月28日

侘助(ワビスケ)が かわいらしい花を咲かせています。椿(ツバキ)より小さな花で,

半開きのままうつむき加減に咲きます。

椿と同様に,花弁を散らさず花のまま落ちます。おしべが退化して花粉がなく,結実しない

という特徴もあります。

冬から早春にかけて ぽつりぽつりと控えめに咲いていく侘助は,茶人千利休が好んだ花としても有名です。質素で静かな侘び寂びの世界で,茶花として愛好されています。

花名の由来は諸説あって,朝鮮から持ち帰った人の名前であるとか,堺の茶人・笠原侘助が

好んだ花であるとか,千利休に仕えた人の名前である,あるいは「侘(わび)」と「好(好き)(数奇)」が複合した,など 様々です。 参考:四季の花たち

寒い季節に彩りを加えてくれる侘助,見ていると優しい穏やかな気持ちになってきます。

もう少しの間,花を楽しませてもらえそうです。

💛では,前回の「放物線の性質」に続いて,今回は紙を折って放物線を描きましょう!

🌺前回の宿題✏️

「適当な紙に,右図のように赤線 ー(準線)と赤点●(焦点)を描き

ます。どのように紙を折れば下の【図2】のような青点●が取れる

でしょうか」

(「放物線は,ある点と直線からの距離が等しい点の集まり」という性質を

利用する,ということです)

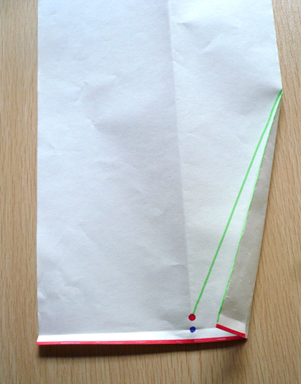

【図2】

💚では,青点●をいくつも取って,放物線を描きましょう!

手順です(写真を参照)。

① 紙の一番下に赤線を引く(下の辺を赤線とする)。

次に 紙を縦半分に折り,その折り線の上に赤点をとる。

② 赤線が赤点に重なるように,紙を赤線に平行に

折る。

縦の折り線と横の折り線の交点が青点。

③ 紙の縦線に平行に,紙を折る(場所は適当)。

折った下の端を,赤点に重ねて折る。

ここで折った2本の折り線の交点が青点。

右の写真では,長さの等しくなる線分を

緑色の線で示してあります。

(皆さんは,色を付けなくてもいいですよ)

④ ③ の作業を,場所を変えて繰り返す。

⑤ 青点を線でつなぐ(これが放物線)。

💛いかがでしたか? 自分で考えて分かった人,素晴らしいです \(^o^)/

高校教員時代,授業で紙を配り,「やってみよう!」と言って時間をとっていました。

生徒は試行錯誤しながらも,久しぶりの折り紙を楽しんでいます。

生徒が自分たちだけで折り方が分かるまでには,思ったより時間がかかりますが,

分かったときはとても嬉しそう💕 分かった生徒が周りの生徒に教えてあげて,

みんなで折り上げます。

普通に問題を解くだけでなく,このように楽しめる時間があるといいですね。

気分も変わるし,数学的な内容(ここでは「放物線の性質」)がイメージとしても

頭に入ってきます。

今回の内容は,小学生・中学生でもできるので,ぜひやってみてくださいね (^^)/

💛他の放物線の記事はこちら

➣ 身近なところに潜む数学……放物線 前編

.png)

コメント